| 【参考資料】 「生き残る」(晶文社、下嶋哲朗) 「最後の決戦・沖縄」(朝日ソノラマ、吉田俊雄) 「ニミッツの太平洋海戦史」(恒文社) 「母と子で見る20世紀の先導・沖縄地上戦」(草の根出版会) 「沖縄戦と住民」(月刊沖縄社) |

|

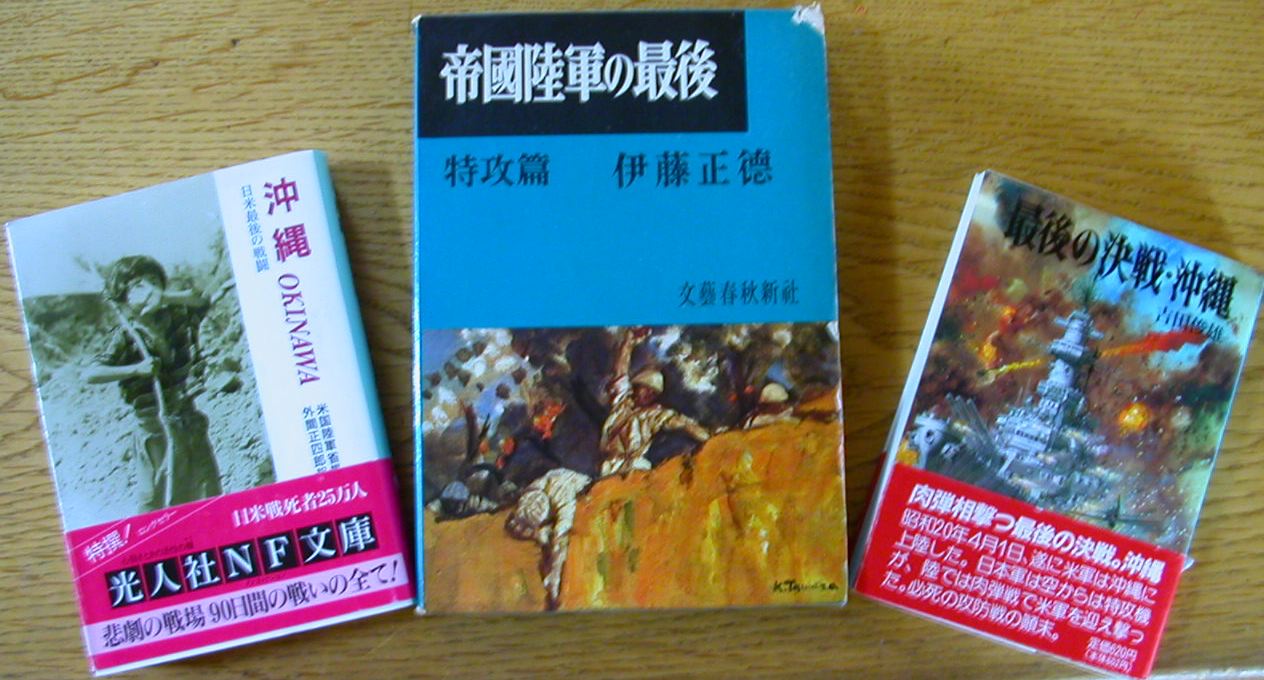

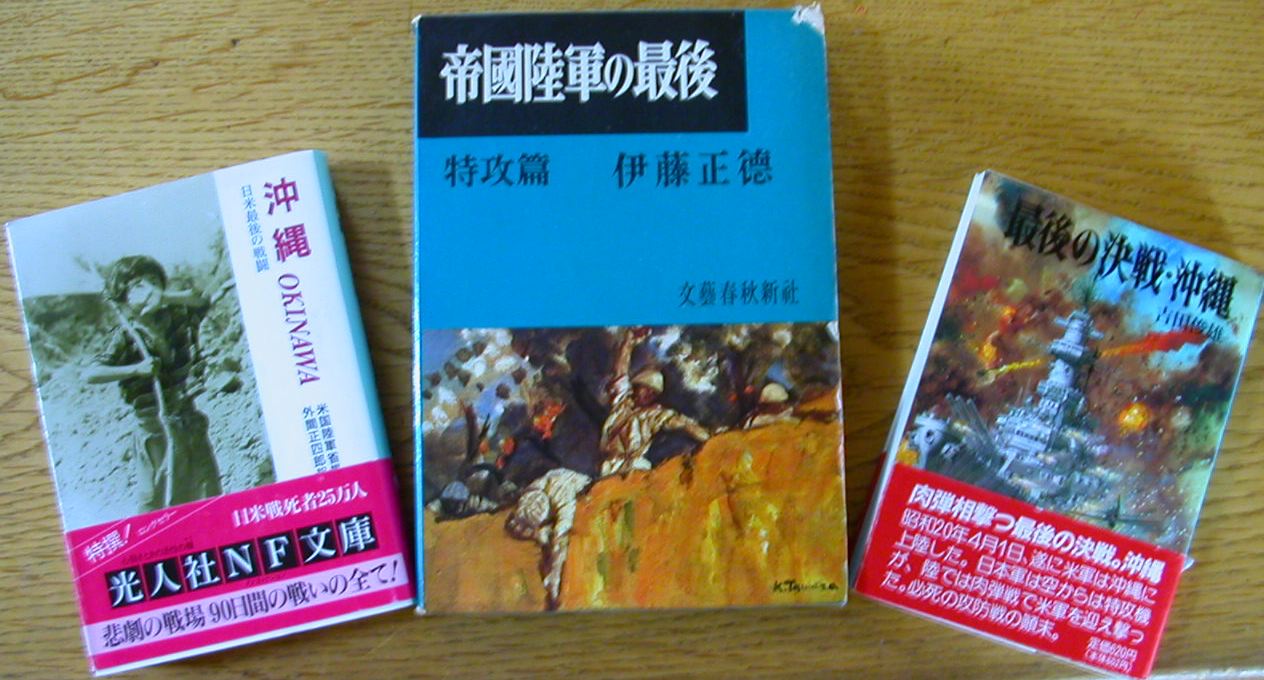

青い神の海は 黒い鉄の 遠い国の 船で埋め尽くされ (「光-ひかり」 なーぐしく よしみつ) 1945年4月1日、日曜日、早朝。快晴。摂氏24度。東北東の微風。海面も穏やか。視界は10キロ。 青い神の海、である。 そこに黒い艦船が集結する。 米軍の上陸部隊は約18万人。海上の兵力を合わせれば実に54万人を越えていたという。沖縄県民80万と言われた時代のこと、もしも、54万という人数がこの島に攻めてきていることを人々が知っていたとしたら--。 人々が具体的に米軍の力の大きさを知ったのは海を埋め尽くした船、船、船。各種艦船の合計数は1500隻。今、手元の記録写真集で見ても、確かに海は埋め尽くされている。 今年2001年4月1日も初夏を思わせる好天。らふては渡具知(とぅぐち)の公民館駐車場に、レンタカーでコザから到着。比謝(ひじゃ)川を下ってきた形。駐車場にはすでに貸し切りバスが一台。一フィート運動の会主催の勉強会に参加する人たちが、既に那覇から到着した後と言うことだ。 海側にはちょっとした児童公園。高台には遊歩道や芝生が整備されている。住宅はほとんどなくこの辺りは空が広い。長閑(のどか)な日曜日の青空。 青い青い静かな海。 西向きの海岸だから午前中は左後方から光が当たっている。 その朝は、海面を埋め尽くす黒い船がくっきりと見えたことだろう。 いやいや、海を眺める余裕などほとんどなかったはず、上陸は8時半、その前の3時間に海岸一体に打ち込まれた砲弾の数は約10万発。暗い内からの猛烈な砲撃。 戦艦、巡洋艦、駆逐艦、砲艦、合計177隻から発射されたのは、 5インチ砲4万4千発以上、 ロケット弾3万発以上、 臼砲弾2万発以上。 その10万発は上陸する一帯の海岸から1000ヤード以内の範囲に、100ヤード平方あたり平均25発という密度で落とされた--らしい。 「らしい」と書いたのは、手元の本二冊とも勘違いををしているようだからだ。原典に当たりたいのだが、まだ原典が何だかわからない(わからないままで書いてて御免なさい)。 ラフテ推薦の必読書「生き残る」(晶文社、下嶋哲朗)では「内陸一〇〇〇ヤード(約九〇〇メートル)の深さに対し、一〇〇ヤード平方あたり平均二五発の被弾を期待」とあり、すぐ後に「九・五平方メートルの面積に、砲弾が二・五発」とある。百ヤードは約90メートルだから百ヤード平方は約8千平方メートルで、つまり何かの勘違いのようだ(以前下嶋さんに幾つかの質問をしたことがあったんだけどこの点については未回答、残念)。 「最後の決戦・沖縄」(朝日ソノラマ、吉田俊雄)には「陸上九〇〇メートル以内は、それらの砲弾が、平均して三〇メートル四方の土地に二十五発撃ち込まれ、炸裂した。」とある。ヤードとフィートを取り違えたんじゃないかなあ、と考える。 話をもとに戻そう、とにかく「上陸前の準備砲撃としては、空前の弾量」(同書)であったのは確かだ。 比謝川の河口、渡具知を中心にした南北13キロメートルの海岸は、これらのおびただしい砲弾に加えて艦載機のナパーム弾攻撃も加わって、まさに鉄の暴風の様相。 四月一日の朝、太平洋のどの海岸にも加えられたことのないような猛烈きわまる艦砲射撃の後、第十軍は上陸行動を開始した。 (「ニミッツの太平洋海戦史」) 人々は俄(にわ)か造りの防空壕やガマ(自然壕)に避難していた。村は畑は破壊されるがままの状態で、米軍第一陣1万6千人が1時間の内に無血上陸。皇軍は時間稼ぎの地上戦を覚悟していたからここでの反撃はしなかった。当時の読谷村の人口は約2万人だったということだ。上陸は戦闘部隊、支援部隊、兵器や補給物資、と続く。 チビチリガマでは100人の人々が息を潜めていた。シムクガマでは1000人の人が。その他多くのガマに人々は避難していた。また、以前書いたように、波平(はんざ)部落では知花昌一さんの親戚が家族を護ろうとして竹槍を振りかざし、米兵に射殺された。 4月1日、2日、3日、、、沖縄人の命日が毎日毎日続く、そんな4月、5月、6月。 だから此岸(しがん)にいる人々は、 貴方(うんじゅ)ん我(わ)んにん 汝(やー)ん我(わ)んにん 艦砲(かんぽー)の喰い残(くえぬく)さ (「艦砲の喰い残さ」 比嘉 恒敏--読谷出身 詳しくは連載題13回「イサヲの旅立ち【3】」をご覧下さい) いちいちの想像をしながら、渡具知の青空の下で私は西の海を見ていた。 青い海に、黒い船など、無い、四月一日、日曜日。 痛みを知った人たちは どこまでもやさしくて 痛みを知ったこの島は 何よりも美しい さあ未来へ光を (「光-ひかり なーぐしく よしみつ) 一日の晩は民宿「何我舎(ぬーがやー)」に泊まった。翌二日、知花昌一さんの案内でシムクガマの中を見学のあと、象の檻(おり)の裏の黙認耕作地を歩く。そこの畑で見つけた、という砲弾の破片をみせてもらった。片手にのる大きさで、もうとっくに赤く錆びていた。 しかし、さりげなく手渡されたそれは、56年の歳月をこえて私の掌にずしりと重たかった。 K総理の個人的靖国参拝が伝えられた日に(まだこんな「国」か) 【追記】 この原稿を仕上げた後で、砲弾の密度についての疑問は解けてきた。 「(その10万発は)上陸する一帯の海岸から1000ヤード以内の範囲に、100ヤード平方あたり平均25発という密度で落とされた」が正しいようだ。 先日宜野湾市の古本屋で、米国陸軍省編外間正四郎訳(光人社NF文庫97年)「沖縄--日米最後の戦闘」を入手、「上陸地点から陸上九百メートル以内には〜三十メートル四方に二十五発の割で毛布を敷くように撃ち込まれた。」とある。 「生き残る」(晶文社、下嶋哲朗、91年)では「内陸一〇〇〇ヤード(約九〇〇メートル)の深さに対し、一〇〇ヤード平方あたり平均二五発の被弾を期待」はやはり「一〇〇フィート」の間違いであろう。「九・五平方メートルの面積に、砲弾が二・五発」という密度は約十倍多いことになる。 「最後の決戦・沖縄」(朝日ソノラマ、吉田俊雄、85年)の「陸上九〇〇メートル以内は、それらの砲弾が、平均して三〇メートル四方の土地に二十五発撃ち込まれ、炸裂した。」は数値が一致している。 砲弾を撃ち込んだ兵士たちは胸の内で「不忘真珠湾」と念じていたのだろうか。私は在ハワイ日系人(沖縄人も)の当時の境遇を想起してみよう。 「沖縄--日米最後の戦闘」はサイマル出版会「日米最後の戦闘」(68年刊)の加筆訂正版。 |

| 【参考資料】 「生き残る」(晶文社、下嶋哲朗) 「最後の決戦・沖縄」(朝日ソノラマ、吉田俊雄) 「ニミッツの太平洋海戦史」(恒文社) 「母と子で見る20世紀の先導・沖縄地上戦」(草の根出版会) 「沖縄戦と住民」(月刊沖縄社) |

|

|

← 感じたこと 考えたこと お伝え下さい |