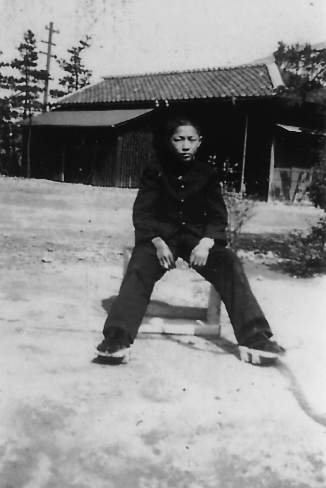

イサヲ 浜松にて '37年か 浜松一中 3年生

1944年の冬のこと。風邪で寝床にいた妹の部屋に隊からの外出で自宅に帰ってきていた兄、イサヲが入ってきた。静岡県は浜松の夜。

兄は22歳、慶応義塾在学中に学徒出陣で歩兵第34連隊に入営した後、陸軍水戸通信学校を経て中部第129部隊に所属していた、というところまでは妹も知っていたのだが実はその冬彼はすでに第32軍航空情報隊に編入されていて沖縄行きが確定し今回の外出はいわば肉親との覚悟の面会、身につけていた時計その他を家に預けに来たのであった。そのことを知らずに寝ていた末っ子のヒサヱは17歳。微熱でまどろんでいたところだった。

常々戦を嫌悪していた兄であった。この前の外泊の時は隊に帰りたくないと叔母に泣きついて困らせた。気を利かせた従兄弟が消防団員に依頼し消防用の自動車に乗せて何とかギリギリ定刻に隊に戻ったので営倉は免れたのだったが、そんな操行が第32軍への編入を促す結果になったのかも知れぬ、いや、そもそもイサヲは実戦を嫌って通信学校に行ったり、幹部候補生を命ぜられても昇進を拒否したり、当初から目を付けられていないわけがないのだ。

さて、兄は情けの人であった。熱に伏しているヒサヱの目を見つめて唄ったのは、

さらば ひーちゃんよ また来るまでは

しばし別れの 泪が滲む

恋し懐かし あの島見れば

椰子の葉陰に 十字星

ラバウル小唄である。これを別れの替え歌にしたのはイサヲの創作ではない、当時よく歌われた替え歌であった。

がヒサヱには初めてのことであった。兄が自分の目を見つめて唄うのも初めてであったし、兄の唄うラバウル小唄を聴くのも初めてだったし、その替え歌というのも初めてだった。二行目の詞とは違って兄は少しも涙しなかった。そのかわり同じ歌詞で何回も繰り返し唄った。風邪の微熱でちょっとのぼせたようになっていたヒサヱの目が潤んだ。とにかく心底嫌っている兵役から兄が早く解放されることを願うだけの妹だった。勝っても負けても戦争が終われば兄は幸せになれるのだ。が冷静に考えれば今はお国の一大事であることは確か。十代の少女はモヤモヤとした公と私との対立に小さな胸を痛めた。

桑田佳祐には原由子が応える、

誰よりも信じているから

言わないでその言葉は

だってあなたのこと分からないの

イサヲは鹿児島へ向けた列車が立つ時刻を父親に知らせていた。その日、冬の畦道の踏切で待っていた父親が見たのは、きっちりとカーテンを下ろして西へ走り去る列車であった。その車中からはただ立ち尽くしている父親の姿が見えたのだろうか。

ラバウルはパプアニューギニアにある。南緯4度。当然南十字星が見える椰子の浜がある。「赤道直下のあの近所」だ(山之口貘「会話」についてもいつか触れましょう)。北半球が冬なのだから南半球は夏、いやいや文字どおり常夏の島だから冬などない。イサヲの向かった沖縄守備軍第32軍は首里の地下要塞、しかも決戦直前の冬である。「椰子の葉陰に十字星」と唄ったイサヲの脳裏には一条の光もあり得なかった。

イサヲは静岡と大学のある東京、通信学校の水戸しか知らない 。ラバウルにだろうが那覇にだろうが、とにかく弾の飛ぶところには金輪際近づきたくはなかったのだ(半年もしない内にイサヲのいない東京も浜松も米軍の空襲で火の海になるのだったが)。

航空情報隊とは気象情報、敵側の陣容、通信状況の良否などの情報を総合して出撃する航空隊に与える任務を帯びている。水戸の通信学校へ行った第一の理由はなるべく前線から下がったところにいたい、弾の飛ぶところへは行くまいということだったのだが、結果的に世界戦争の戦局を知る位置に自分を置くことになってしまった。サイパンのことも知っていたし、十・十空襲(44年10月10日の那覇の大空襲)も知っていた。今後の沖縄の状況もある程度確実に予想できる。自分が今向かっている終局を十分推測できる位置にいたわけだ。

さらば 背を向け 茅ヶ崎

責めないで せつない胸

だって今夜はホラ

ここで二人

今夜はこれでいいだろう・・・

せつないせつない旅人は45年春の沖縄へ向かっていた。ちょうどその頃米軍の艦船に乗っていた18万余の兵士達も、やはりせつない別れを大切な誰かに告げていたのだろう、来るべき春、3・26(慶良間)や4・1(読谷、北谷)に向けて沖縄へ。止めどないマイナスの引力に抗うこともできずに「浮き世の真ん中」に向かっていた多くの若者達よ。私たちはことある毎に「平和の礎」に刻まれたあなた達の名前を見つめることを忘れない。今、琉球・沖縄の限りないプラスのエネルギーに引きつけられている私たちであるが故に。

さてこの続きは次回。お楽しみにー。

----なお今回、日付は太陽暦(新暦)、年齢は数え年です。---

|

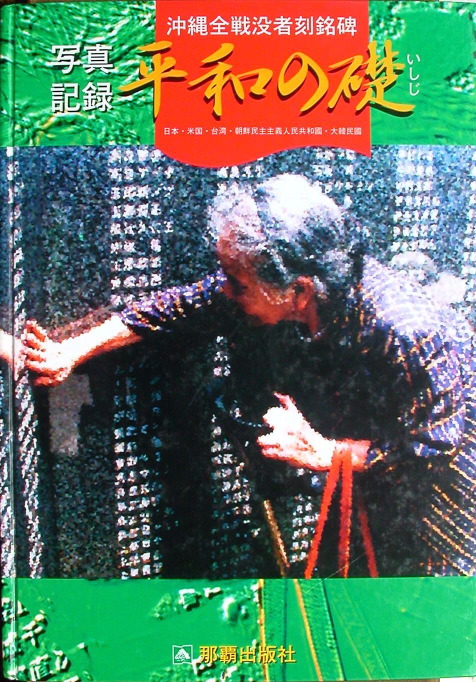

【お知らせ】 「平和の礎」の全てを写真撮影し出版した「写真記録平和の礎(日本・米国・台湾・朝鮮民主主義人民共和国・大韓民国)沖縄全戦没者刻銘碑」(95年那覇出版社・約4kg)を私自宅に持っております。沖縄戦戦没者(とおぼしき方)の氏名と本籍地(沖縄県以外の場合は都道府県まで)をお知らせ下されば刻銘の有無を確かめられます。ラフティまでご連絡を。 |

|

← 感じたこと 考えたこと お伝え下さい |