| ■新年、新しき世を乞う 西表の伝統と今【その2】 ぼくの好きなうた(連載第59回) らふて いさを |

|

|

↑写真をクリックすると大きな画面で見られます。 下の各写真もそれぞれクリックしてみてください。 |

|

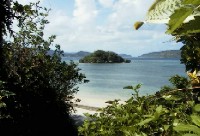

アジアの地図を広げてみよう。太平洋の北西に弧をなす土地はカムチャツカ、千島クリル、北海道アイヌモシリ、日本諸島、屋久島・種子島、奄美諸島、沖縄諸島、ややあって宮古、そして石垣、西表。ここで連なる島は西よりやや北へ上がって与那国、台湾。 ことある毎ごとに私は地図を眺める。西表は台湾に近いこと、台北より緯度が低いことを目で実感する。この秋、西表島の祖納すねぇ、干立ふたでで味わった弥勒みりく世果報ゆがふの兆しを身体全体で思い出す。  大国たいぐくぬ弥勒みりく 我ばが島にいもり 今年から我が島 世果報でむぬ 世果報でむぬ さぁさぁ世やさぁ すりさぁさぁ この島の大きさを遙かに超越したあの世に住まう弥勒が私たちの島においでになった。 今日この日に始まるこの年、この島は豊かに栄えることになるのだ。 弥勒世ぬあたらどぅ 世果報世のあたらどぅ 臼数うしかじぬ米まいん たんとぅちかし たんとぅちかし さぁさぁ世やさぁ すりさぁさぁ みろくの世であるから、豊かな世であるから、臼の数だけの 米をたっぷりと搗ついているのです。 明確に予祝。農耕の暦の新年元日に当たる節の祭で唄うに相応しい目出度い歌詞。そして、 御許しゆみそり 踊ぶどぅり遊あしば 踊り遊ば さぁさぁ世やさぁ すりさぁさぁ 西表村は豊の村 年の変わり目の今日は 上のお許しを乞う て踊り遊ぼうではないか 二艘の舟が出た。一艘に十人ほどの舟子ふなこは白い装束に紺色の被り物。以前は唐草の風呂敷状の布で済ませていたのを近年、石垣昭子さんが中心になって復元した紅型の染め、しかも裏表二枚を縫い合わせて仕上げられているという。重要無形文化財指定で補助金が出たのを、祖納では殆ど衣装の補充に宛てたのだそうだ。  舟は丸間盆山を回ると聞いていたのに左手の祖納港の方に行って折り返してくる。これが競争? 浜に戻ってきた時の人々の興奮の度合いが低い。何のことはないこれは足ならし、いや櫂ならしとも言うべきもので本番はこのあと始まるのだった。ああ、よかった。

舟は丸間盆山を回ると聞いていたのに左手の祖納港の方に行って折り返してくる。これが競争? 浜に戻ってきた時の人々の興奮の度合いが低い。何のことはないこれは足ならし、いや櫂ならしとも言うべきもので本番はこのあと始まるのだった。ああ、よかった。で、この本番が凄い! スタートのピストル(これも運動会の意匠じゃないか、らふてまたもや興ざめ〜"運動会"の件は前号をお読み下さい。)で賢明に漕ぎ始めた二艘は「櫂ならし」と同じ道筋を往復してきて、一旦浜に舟をつけると、さあ、漕ぎ手の一人が舟を飛び降り全速力で浜を駆け準備してあった旗を取り折り返すとその旗を艫ともに立て方向転換を終えていた舟はすぐさま今度は真っ直ぐ正面に漕ぎ出し、丸間盆山を左回りに回ってくる、というものなのだ。その距離は実質2キロ近くなるのだとあとで聞いた。 その間声援を送る人々は浜で手を振り続ける。沖縄でよく見る歩き舞いあっちゃーめーではなく前腕を前方に伸ばし両手でおいでおいでをする形でまさしく世を乞うのだ、いや乞い続けるのだ。これをガーリーと呼ぶ。弥勒節に詠み込まれた弥勒世果報を願う島人の熱い心を、自分の目でしっかり見届けた気がした。(弥勒がこの時どうしているのか見逃した。彼の存在を忘れるほど人々の気の力は強かった。弥勒は座って眺めているんだろうと思うけど誰か教えてください。)  舟が戻ってくる、浜に引き上げて競争は終わる。ガーリーを続けた人々のエネルギーにも驚きだが、舟子達にもビックリだ。漕ぎ着けた直後に舟を砂浜に引き上げ、さらに熱狂する人々に混じって踊り始めた。いや踊り続ける、踊りまくっているのだ。驚異的な体力!!

そんな景色には柔らかな陽射しが注いでいた。真昼だった。

舟が戻ってくる、浜に引き上げて競争は終わる。ガーリーを続けた人々のエネルギーにも驚きだが、舟子達にもビックリだ。漕ぎ着けた直後に舟を砂浜に引き上げ、さらに熱狂する人々に混じって踊り始めた。いや踊り続ける、踊りまくっているのだ。驚異的な体力!!

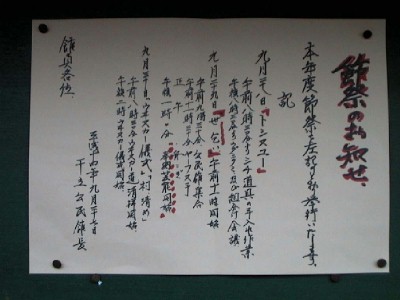

そんな景色には柔らかな陽射しが注いでいた。真昼だった。再来年みてぃぬ世やめひん 勝らし給たぼり 勝らし給ぼり さぁさぁ世やさぁ すりさぁさぁ 再来年の世もさらにさらに豊かさを勝らしてください。  我に返って、そうだ干立に行くのだった、今日の祖納はここで我慢、という予定に従って早足でその場を去り、草履ぺたぺた舗装道路を北上。「八重山法師蝉(らふてがその場で命名)」が元気に鳴いている。 干立の浜の名も前泊まいだり。光線の加減か風水のせいか、奉納の形態は似ているが味わいが違う。私たち観光客は祭の当事者や招待客ではないから二つの部落を行き来できるのでこんな贅沢を一日で味わえるのだ。しかし今年は例年と違って舟漕ぎの時間が重なったので干立の競争は観られなかった。馴染みの民宿のY兄弟が紅白に別れて競うと聞いていたし、舟漕ぎの前のやふぬ手てぃーも観たかったのだが。 干立では三線を使わない。笛と太鼓と銅鑼。御願の脇の祝座ではアンガマ踊りが始まった。場の中心に出た四人が太鼓打ち唄うのに合わせて外側に大きな円。何十人もがゆっくりまわる。 蕾ちぶで居u る花の 露ちゃたぐとぅ 今日の誇らしさを何に譬えよう、そうだ花の蕾に露が降りたようだ。 延々と唄が続き、踊りの輪が静かに廻る。遅れて見学しに来た私は低い石垣と紅白の幕の隙間から覗いているのだが、腰掛けたせいもあって、ついうとうとしてしまう。何という心地よさだ。澄んだ空気が肺から全身に行き渡り、柔らかな陽射しが身を包む。 さて、見物の眠気を覚ます棒術などの奉納芸。やがて弥勒の行列が座を廻る。 今年から我が島 世果報でむぬ 世果報でむぬ さぁさぁ世やさぁ すりさぁさぁ 祖納の弥勒節とは節の違う所もある。程なくオホホが甲高い笑い声と共に乱入。高い鼻に垂れた口ひげ、いかにもウランダーの悪役、しかし剽軽ひょうきんな間抜け男にも見える。物の本によると子沢山の弥勒から子供を買い取ろうと札を見せびらかしたり撒いたりするが人々は無視し続けるという話。一種の仮面劇だと私はみた。一人取り残されたオホホは落胆して去り、幕。今年も目出度く村の団結は保持されて獅子舞。日の高いうちにその座はお開きとなり行列は元屋むとぅやーへ。 私は傾きかけた日を惜しみつつ一人靴を履き替えてシュノーケル持ち、静かに干いている浜を北へと辿った。二泊三日の滞在で西表の魚に会えるのは今だけだ、干潮までは一時間程ある。らふては祭の火照りを冷ますために夕方の海を散歩したわけさ。ずっと歩くと外洋の見える浜、そのさらに北にあるのが浦内川河口、つまり目下大問題になっている大規模リゾート開発地が私の先にあるのだった。 (海も続くが拙文も続く) 【参考】 神々の古層 世を漕ぎ寄せるシチ[西表島] 比嘉康雄 91年ニライ社 (石垣昭子さんや民宿「南の風」のYさんも写っている) ヤマナ カーラ スナ ピトゥ(西表島エコツーリズム・ガイドブック) 94年西表島エコツーリズム協会(石垣金星、石垣昭子も執筆) 『西表祖納のシチ祭とソール盆行事〜祖霊信仰と来訪神をめぐって』竹尾茂樹 02年3月「国際学研究」(明治学院大学国際学部紀要) 【らふてが参考にした、リゾート開発問題についてのサイト】 http://homepage3.nifty.com/blackbisi/ |

[BBS] へ行く

|

← 感じたこと 考えたこと お伝え下さい |